めまいについて

めまいとは?

めまいは、経験される方が多い症状のひとつです.

めまいに襲われると、多くの方が脳に異常をきたしたのではないかと心配されますが,実際には脳疾患によるめまいは比較的少数です。めまいの60%以上は、耳の中に原因があります

◎眩暈の定義:

自分自身の体と周囲の空間との相互関係・位置関係が乱れていると感じて、不快感を伴ったときに生じる症状

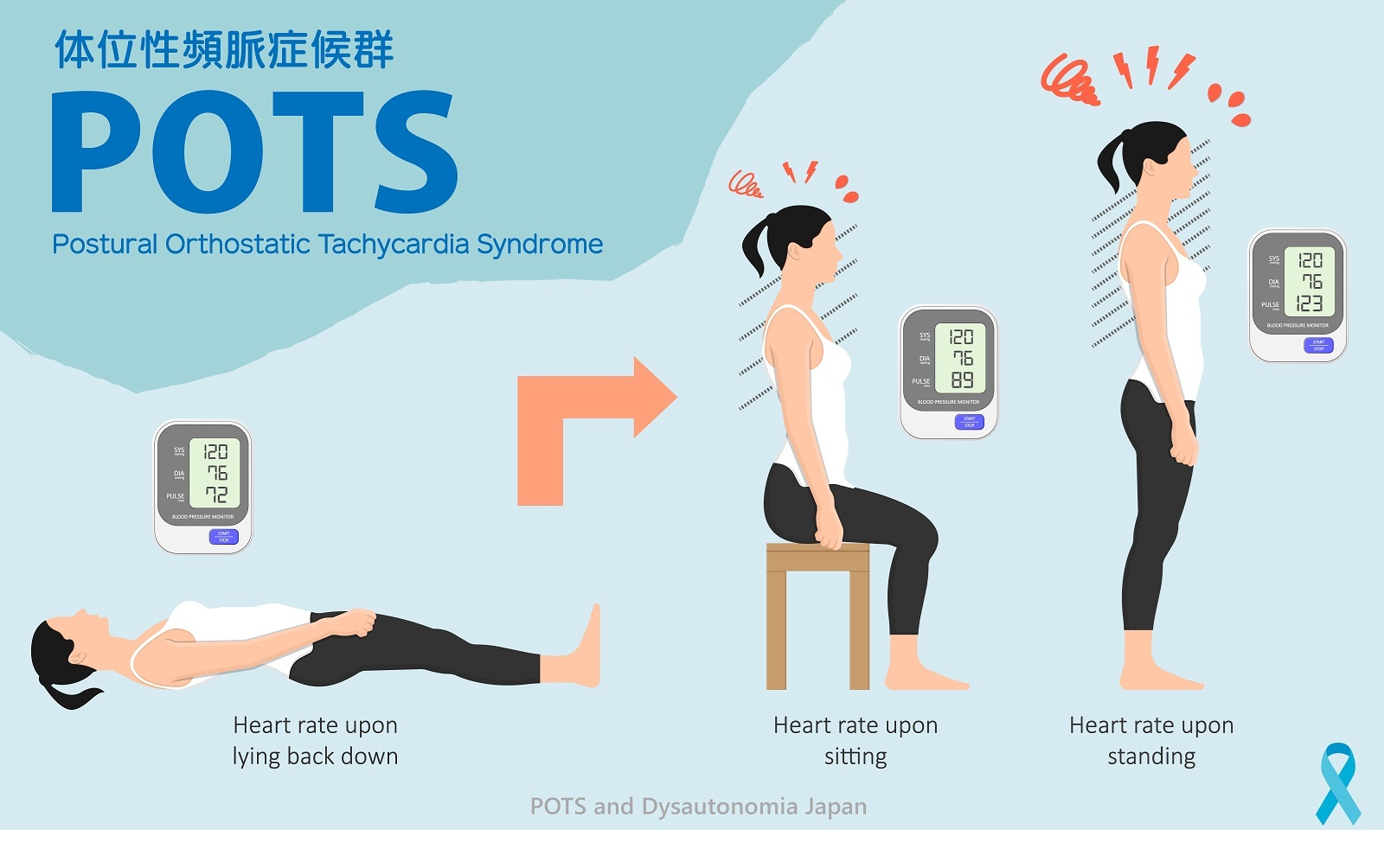

眩暈の種類:大きく分類すると3種類

- グルグル目が回る「回転性めまい」

- フワフワふらつく「浮動性めまい」

- クラッとする「立ちくらみのようなめまい」

慢性的に持続するめまいには漢方薬が有効なこともあります。

めまいが起こる仕組み

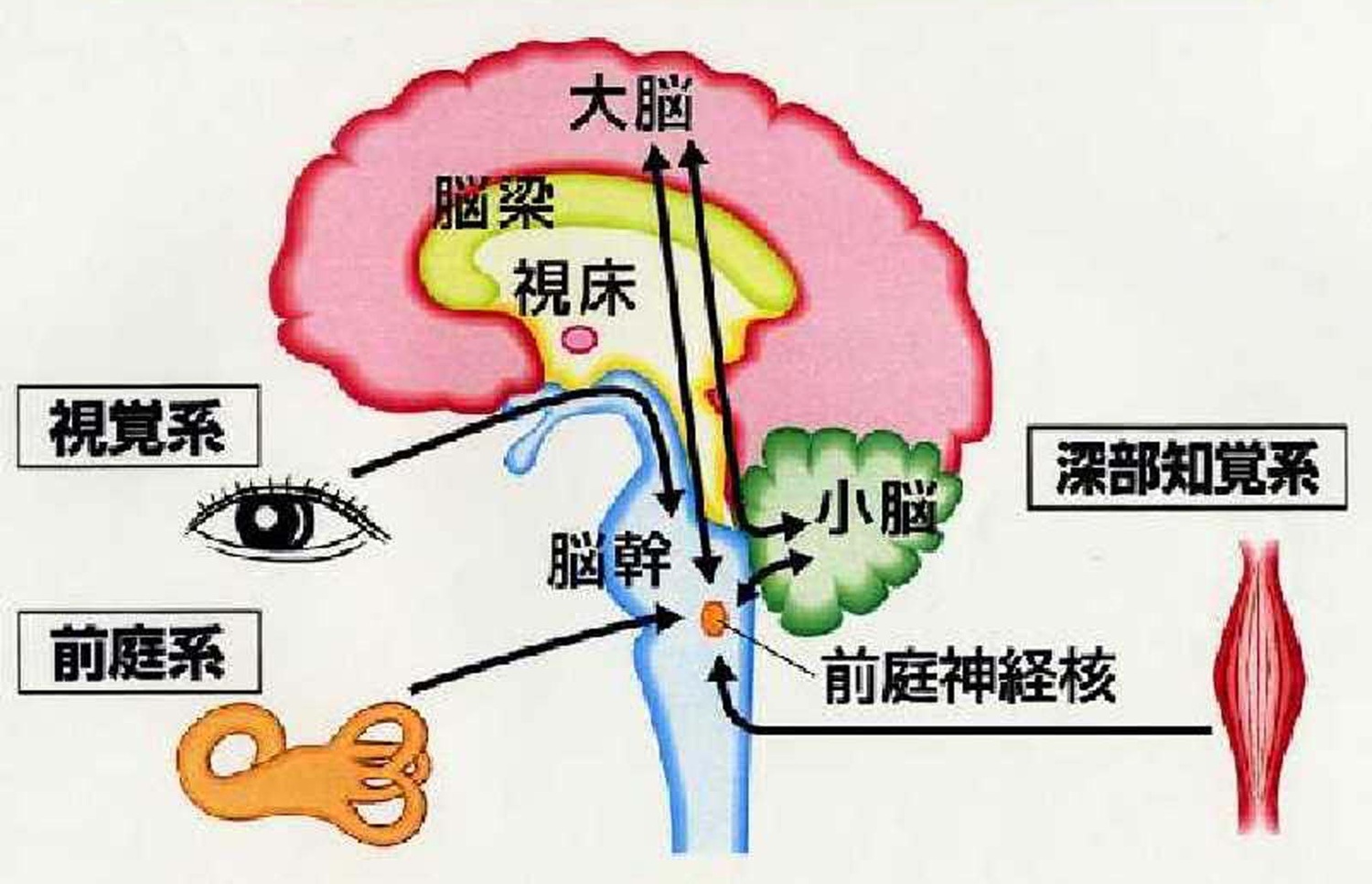

自分自身と周囲の相互関係・位置関係を把握する体の仕組み

- 視覚系

- 前庭系

- 深部知覚系

※深部知覚=自分の体の状態を知る

筋肉・腱・関節周囲の感覚、足裏の圧力などを知覚

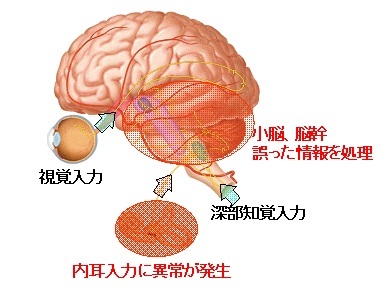

眩暈の起きる仕組み:

視覚入力・内耳入力・深部知覚入力

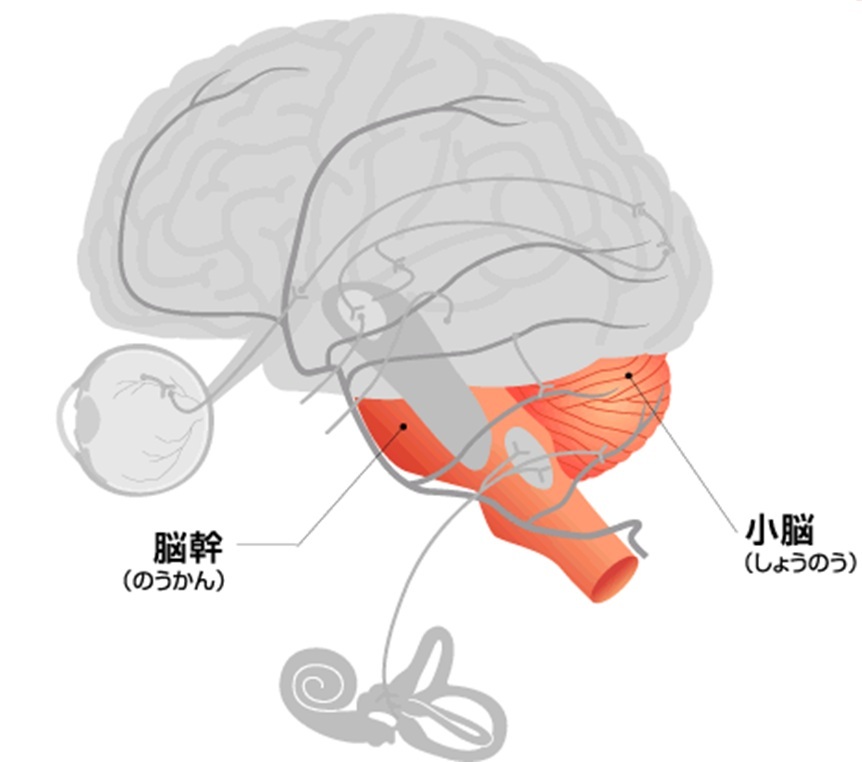

→これらの情報を小脳・脳幹で分析

→体のバランスを保持

このシステムの異常➡めまいの発症

◎正常=「視覚入力・内耳入力・深部知覚入力→この情報を小脳・脳幹で分析→体のバランスを保持」:これらの感覚の間に矛盾が無い.

◎内耳障害による眩暈=内耳障害→実際の動きや姿勢とは異なる情報が内耳から筋や脳に発信

→(実際には頭や体は動いていないのに,動いたときと同じような筋肉の反応)+(脳にも異常な情報が直接伝達)

視覚や深部覚の情報と矛盾=複数の感覚情報のアンバランスを「めまい」と自覚

◎内耳だけではなく,視覚や深部知覚(深部知覚路が通る頸椎や腰椎の障害),情報入力を統合する脳の病気でも「めまい」を自覚

→「めまい」発症時:「視覚入力・内耳入力・深部知覚入力→この情報を小脳・脳幹で分析」の異常を総合的にチェックする必要

めまいの種類

回転性めまい

急に発症し、吐き気・嘔吐、難聴、耳鳴などの症状を伴うことがあります。

良性発作性頭位変換性めまい、メニエール病、突発性難聴、前庭神経炎など耳の異常が原因で起こることが多く、安静で改善しない場合には早く医療機関を受診してください。

また、椎骨脳底動脈循環不全症や脳出血、脳梗塞など脳の病気でも回転性めまいが起こることがあります。

浮動性めまい

急に、または徐々に症状が出現し、フワフワ揺れる感じと頭痛やしびれ、運動まひなどの症状を伴うことがあります。

浮動性めまいの多くは椎骨脳底動脈循環不全症や脳出血、脳梗塞など脳の異常が原因で起こります。

立ち眩み

脳全体に血液が行かないときの症状です。

起立性低血圧症や不整脈、強い貧血などで起こるので、心電図や血液検査、Tilt head up test などが必要です。

めまいの起こす主な病気

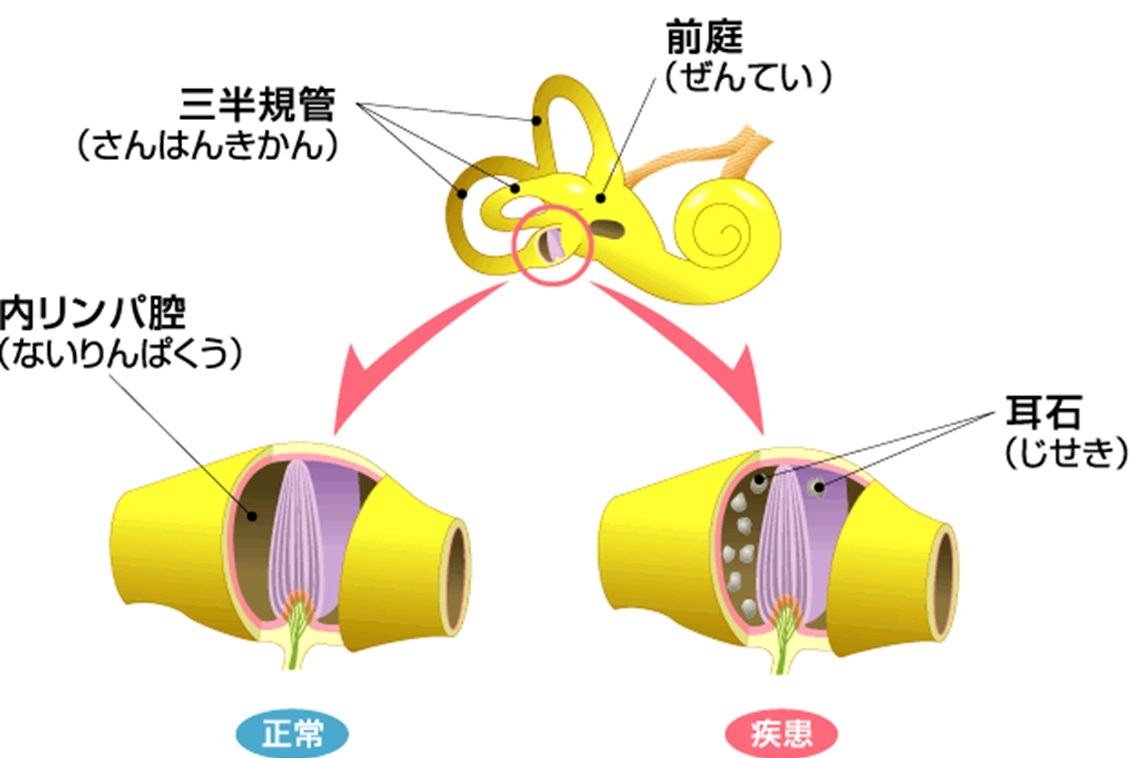

良性発作性頭位変換性めまい(BPPV)

良性発作性頭位めまい症(BPPV)

- 起床時など,一定方向に頭の位置を変化した時にめまいが発症

- 通常,めまいは数十秒間以内に消失.吐気・嘔吐を伴うこともある

- 難聴や意識障害,言語・運動障害を伴うことはない

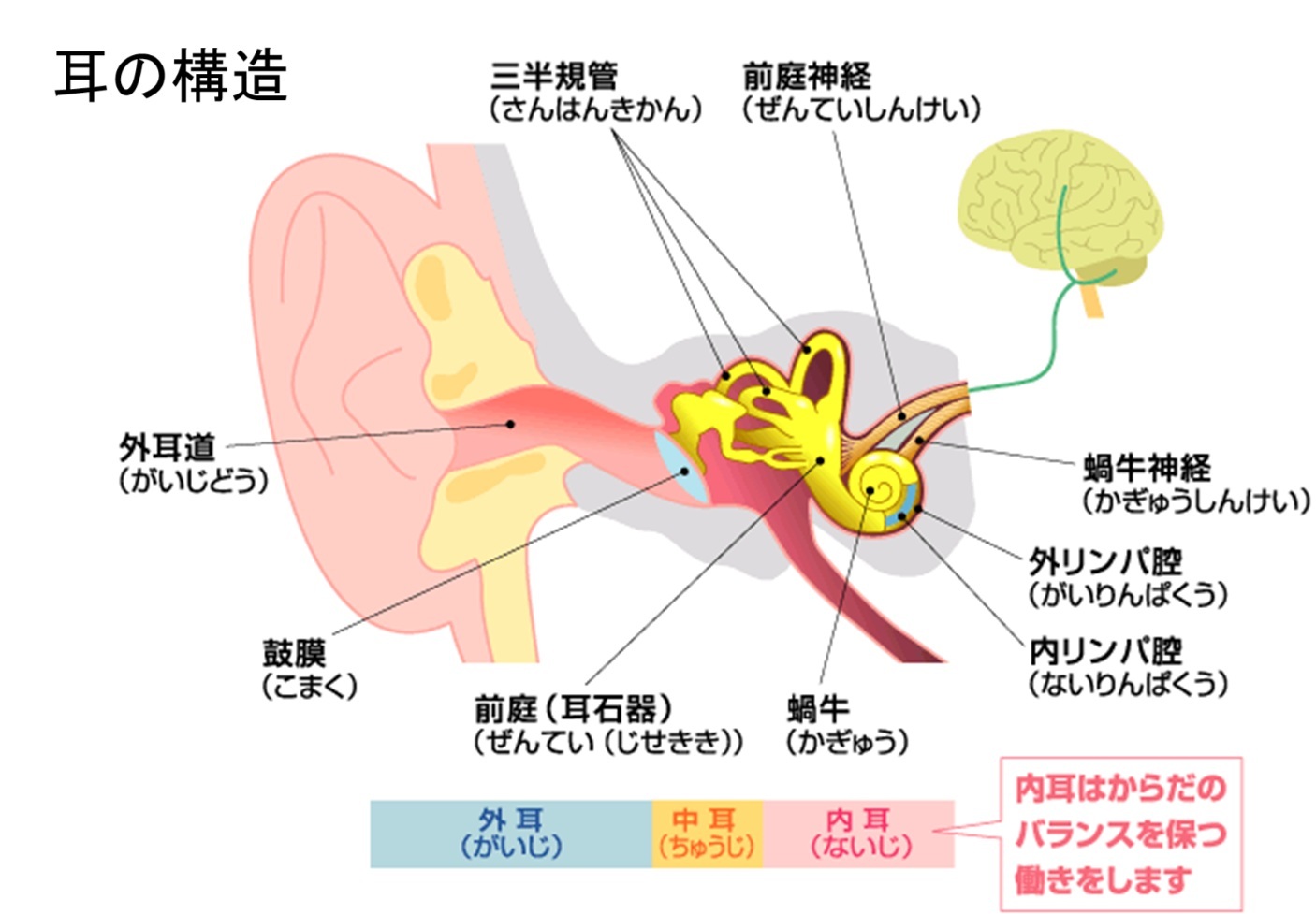

BPPVの原因:半規管内に,耳石(砂粒様の結晶)が紛れ込むため

頭位が変換→耳石が動く→半規管を刺激→めまいが生じる

寝返り、首の前傾(お辞儀、洗顔など)、後傾(洗濯物を干すなど)、起床時や就寝時にめまいが起こる.

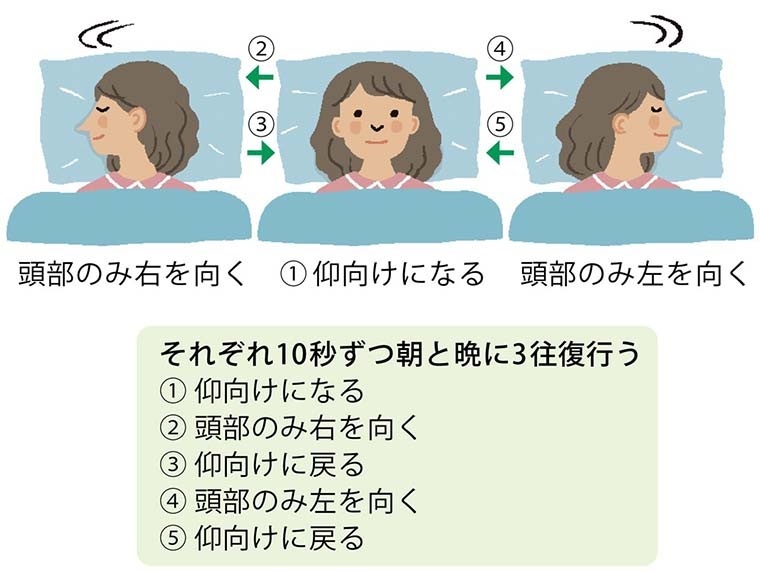

BPPVの治療:

- 内服薬=抗めまい薬,抗不安薬,血管拡張薬など.当院では漢方薬が中心.

- 漢方では主に水滞(体内の水分バランスの乱れ)によるもの

「水滞」→めまいのほかに,耳鳴や冷え,むくみ,頭重感を伴うこともある

半夏白朮天麻湯,苓桂朮甘湯,五苓散など - 頭や体を動かすことによって耳石を戻す治療法「耳石置換法」

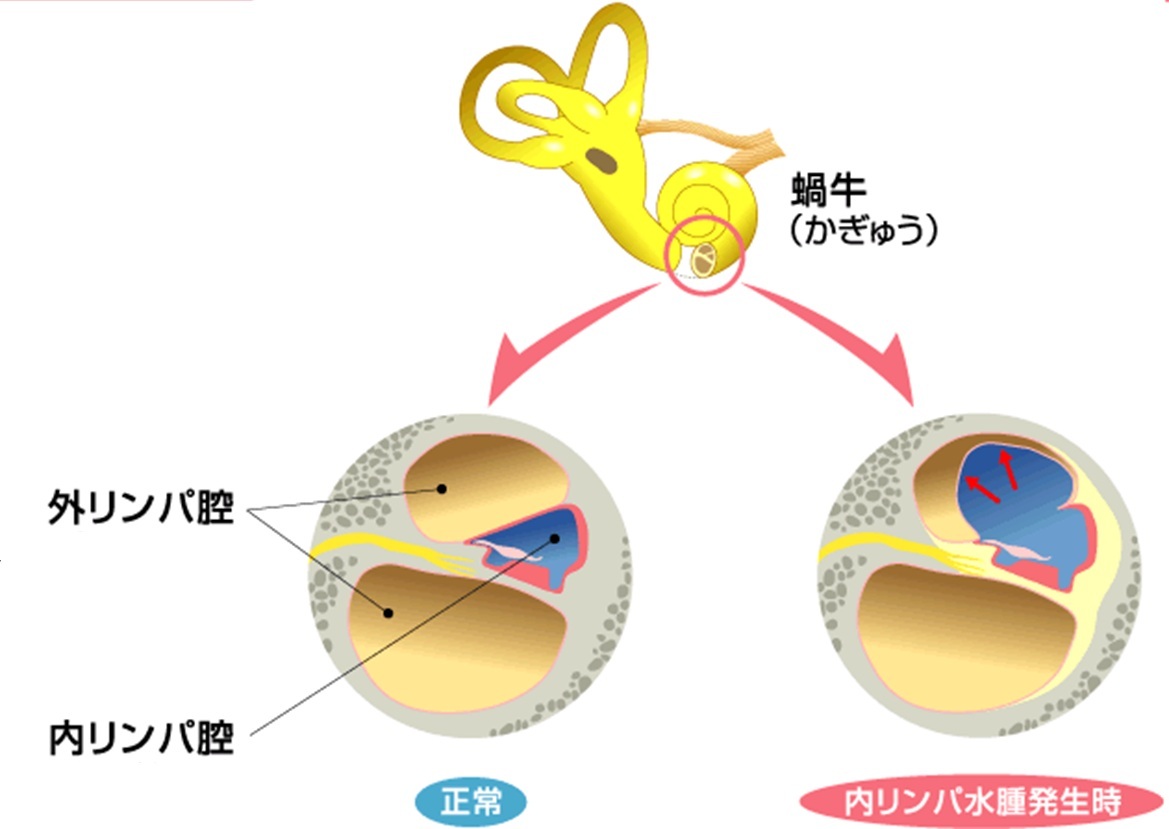

メニエール病

メニエール病=難聴・耳鳴・耳閉感を伴い,激しいめまい発作を反復

発作時のめまいは高度で,吐気・嘔吐を伴う場合が多い

意識障害や言葉・運動障害を伴うことはない

- 難聴・耳鳴・耳閉感などの症状は,発作後に軽快.

- めまい発作を繰り返すたびに悪化することがある

- 発作の間隔:週1回程度~年数回程度まで様々

- メニエール病のめまい発作:発症後1~2年で軽快することが多い

- 時に数年以上断続.発作を繰り返すうちに難聴が悪化あり

メニエール病の治療:

- 発作時の治療=めまいと難聴への治療が中心

抗めまい薬と吐気止め.聴力回復のために浸透圧利尿剤やステロイド - 発作後の治療=めまい発作の予防,発作間隔の延長が目的

ストレス,過労,睡眠不足などがきっかけになることが多い

発作の予防対策は薬物治療が中心:ビタミン剤や代謝賦活剤など

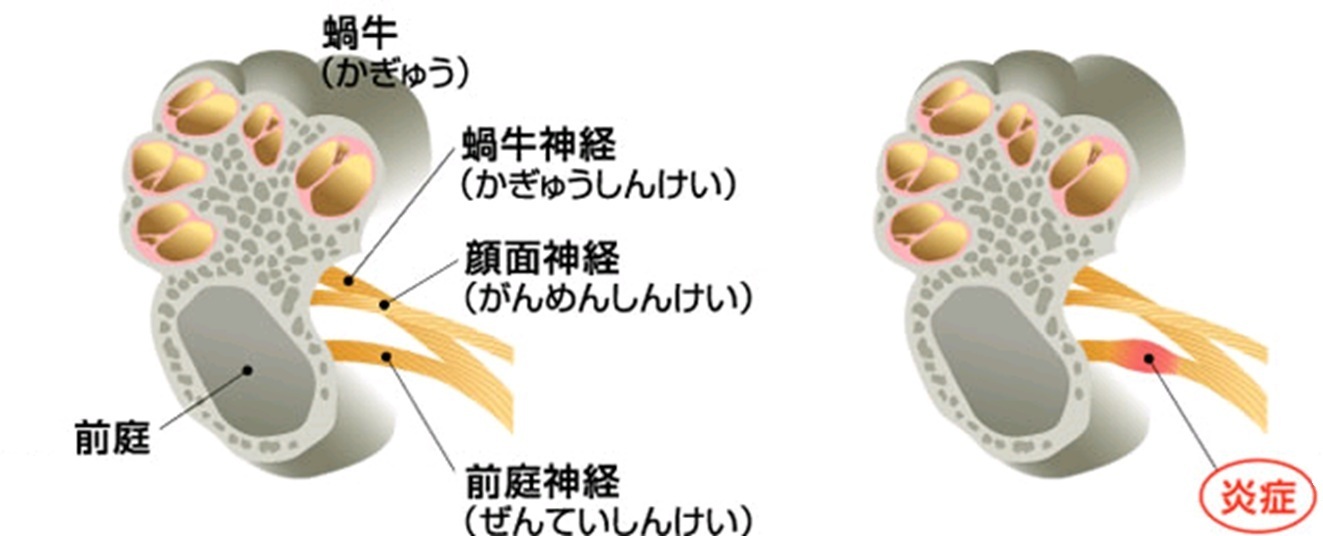

前庭神経炎

前庭神経炎=感冒症状後に,突然の激しいめまい発作で発症.難聴を伴うことは無い

激しいめまいは数日間で軽快.その後,体を動かすときにフラフラするなどの軽度のめまい感が持続

原因:頭部の運動を感じて体の平衡機能(体のバランスを保つ機能)を司る内耳の三半規管から脳に繋がっている神経(前庭神経)へのウイルス感染

発作時の治療:抗めまい薬と嘔吐止めなどの薬物治療が中心

発作後の軽度のめまい感には運動療法(平衡訓練)が有効

脳梗塞・脳出血

脳血管障害(脳卒中):脳梗塞,脳出血など

基礎疾患として,心臓病(不整脈,弁膜症など),高血圧,糖尿病,脂質異常症などが多い

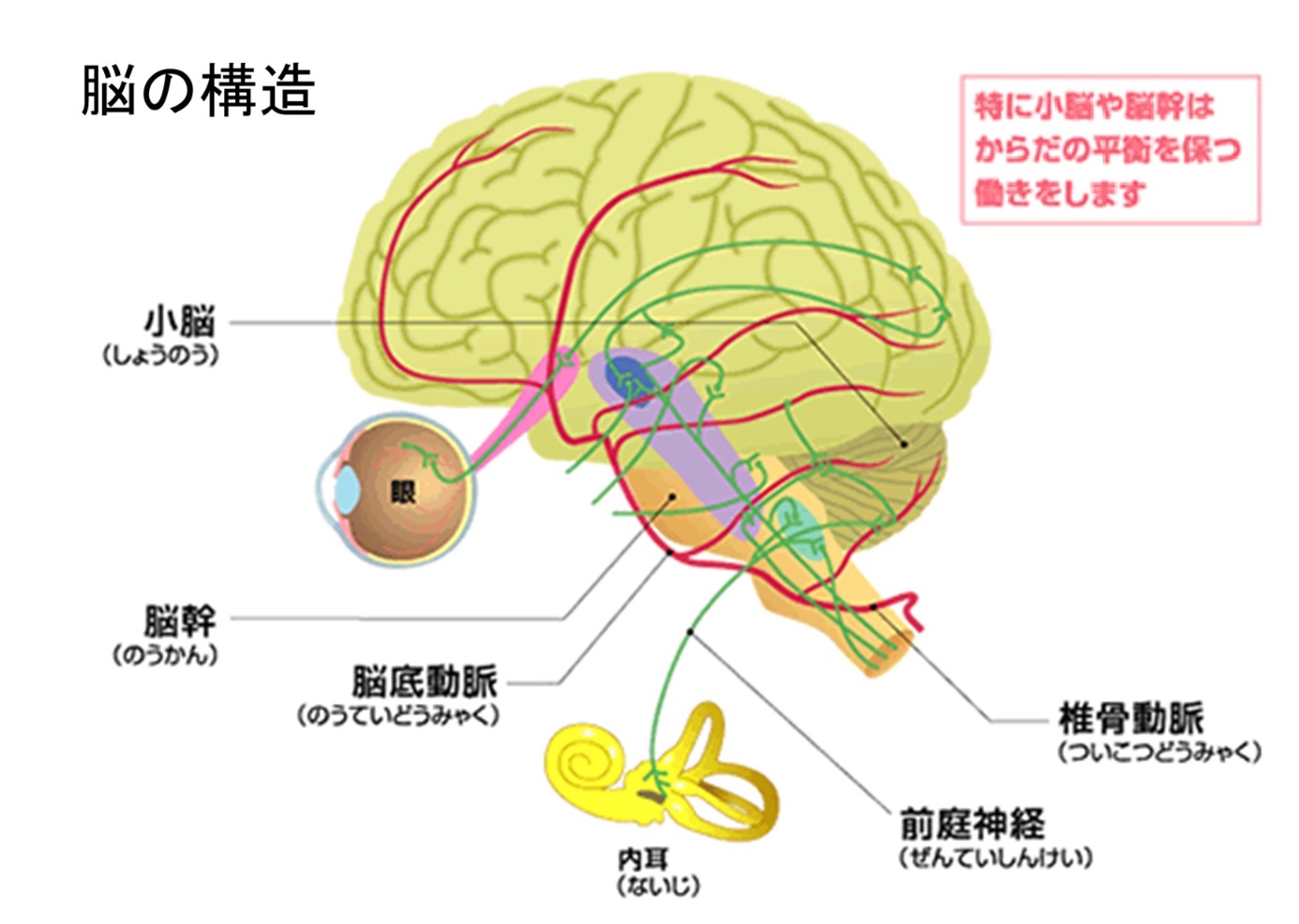

◎運動の調節を行う小脳,小脳に隣接している脳幹の障害→激しい眩暈を起こす

「脳卒中による危険なめまい」の症状:

めまいの他に,意識障害、言葉・運動障害、嚥下障害,複視,激しい頭痛などの症状を伴うことが多い.眩暈発症時に同時に出現しないこともある.

脳卒中によるめまいが疑われたら,すぐに医療機関を受診してください

椎骨脳底動脈循環不全(VBI)

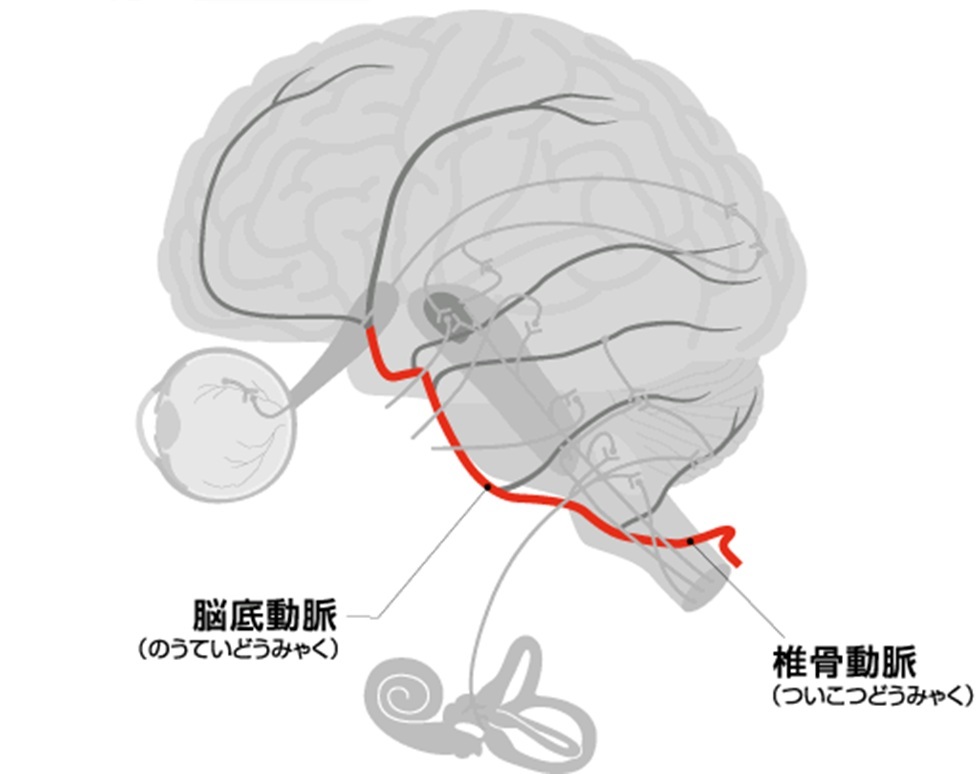

◎椎骨脳底動脈循環不全(Vertebrobasilar insufficiency:VBI)とは:

椎骨脳底動脈系の一過性の脳血流低下

→同領域に関連する脳神経症状が出現,脳梗塞などの器質的異常がみられない疾患

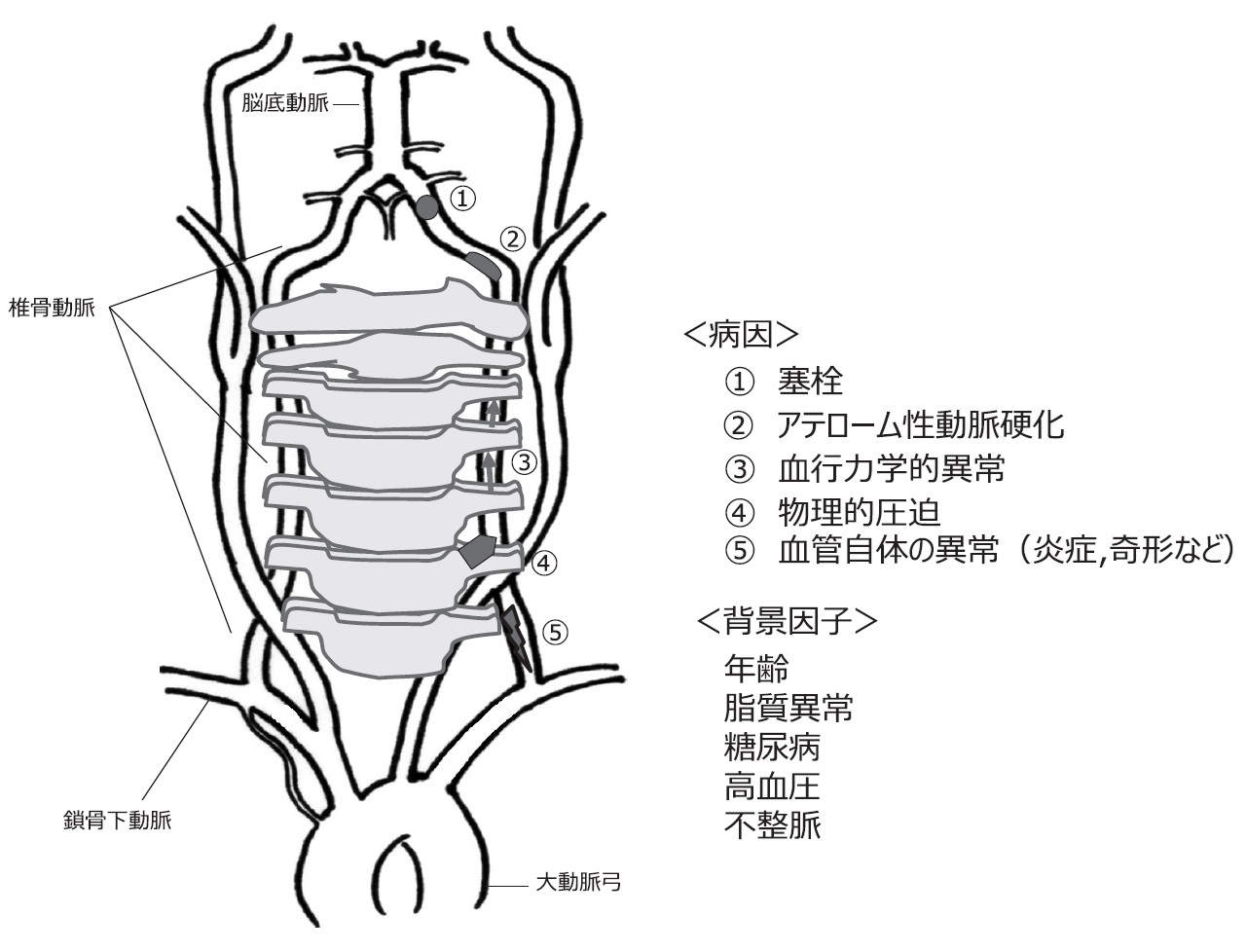

VBIの病因:

①椎骨脳底動脈系の動脈硬化などによる狭窄・閉塞

②心原性/非心原性の塞栓

③血圧変動などによる血行力学的な異常

④椎骨動脈の器械的圧迫

⑤椎骨動脈の乖離,血管奇形,血管炎などの血管自体の異常

VBIの症状:

- 脳虚血による局所症状が出現,24 時間以内(多くは1時間以内)に完全に消失

- 急激に完成,急速に緩解することが多い

- 出現しうる症候は多彩:めまいが多い

片側性 or 両側性,複視やめまいなどの脳神経症状が中心,症状の変動あり,脳梗塞に移行することは少ない.

- CT/MRIでは責任病巣に一致する器質的病変はみられない

- MRA/血管撮影では椎骨脳底動脈系に硬化性変化(狭窄,潰瘍形成)

- 頸動脈エコーでは狭窄病変,壁在血栓など

椎骨脳底動脈領域の一過性脳虚血発作( Transient ischemic attack : TIA)

→治療法は脳梗塞と同じ:高血圧などの生活習慣病の治療+抗血小板剤

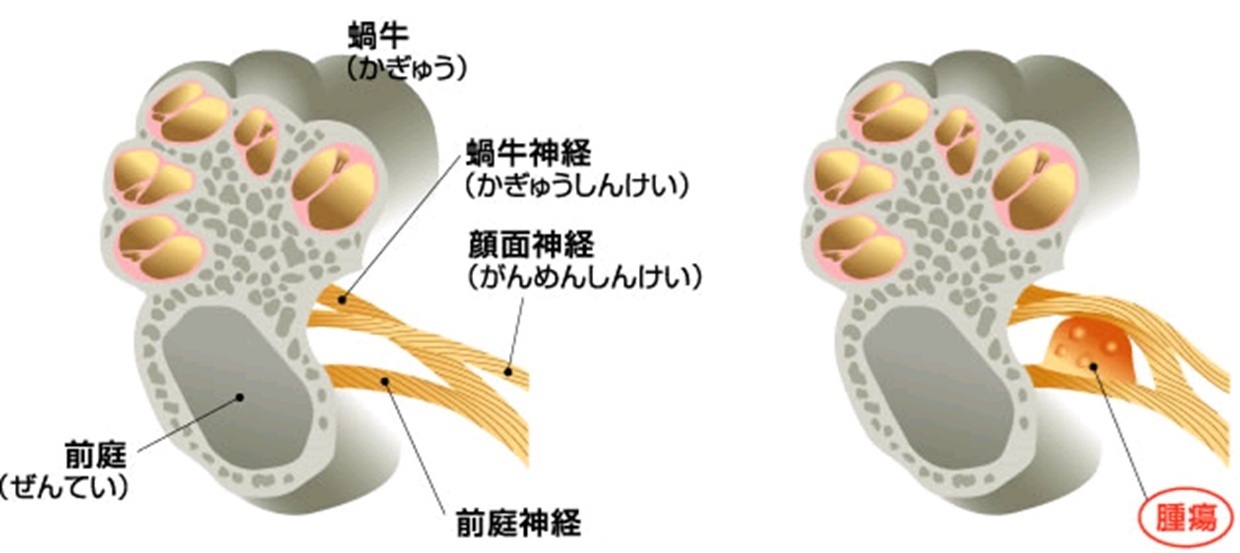

聴神経腫瘍

◎バランスを保つ情報を脳へ伝える前庭神経に腫瘍→めまい

聴神経腫瘍が多いが,その他の脳腫瘍でもめまいが起こることがある

症状の特徴

- 激しいめまいを起こすことは少ない

- 軽度のめまい、体が浮く様な感じが長期間持続することが多い

- めまい感よりも,歩行時のふらつきや姿勢維持が困難などが多い

- いろいろな神経症状を合併することがある

血圧変動によるめまい(立ち眩み)と起立性調節障害(OD: Orthostatic Dysregulation)

めまい=平衡感覚の障害.ぐるぐる回るような回転性、ふわふわするような浮遊性の平衡感覚の異常をきたした状態.内耳や脳の病気

立ち眩み=一時的な脳血流低下による症状.目の前が真っ暗になる.心血管系や自律神経の障害によることが多い

立ち眩みの主な原因:血圧制御の異常,自律神経障害,脱水,貧血,心臓の病気,脳・神経の病気,加齢,不安・緊張,内服薬,食生活や睡眠などの生活習慣の乱れ,疲労など

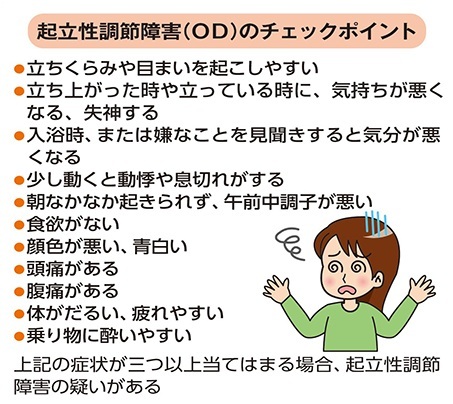

起立性調節障害=自律神経系の調節障害により発症

自律神経=交感神経と副交感神経,内臓に分布,バランスが重要,全身の血液の動きを調節

交感神経:体を活動させる,副交感神経:体を休ませる

自律神経障害→心臓より上部では血液不足,下部では血液過剰

起立性調節障害の主な症状

起立時に脳血流低下→立ちくらみ・めまい・ふらつき,頭痛,気分不良,倦怠感など.動悸,腹痛,食欲不振,朝起きられない,夜寝つけない,時に失神発作など

多彩な症状→診断困難,治療が遅れる.

午後には元気になることが多い→怠けや学校嫌いと捉えられる場合

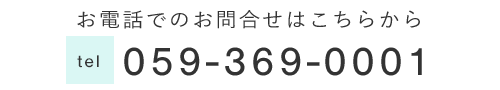

体位性頻脈症候群(POTS:Postural Orthostatic Tachycardia )

臥位・坐位より立ち上がった時に,心拍数が大きく上昇,起立不耐症(立位の維持が困難となる症状)が出現する症候群

症状:立ち上がると,立ちくらみや動悸が出現.横になると改善.

立ちくらみ,めまい,失神,息切れ,胸痛,振戦,脱力,目がぼやける,下肢の色調変化が出現することが多い

その他に,頭痛,疲労・倦怠感,胃腸症状,膀胱症状,睡眠障害,集中力・思考力・記憶力の低下,光・音の過敏症,四肢の冷え・痛みなどを伴うこともある

誘因:過度な暑さ,食後,急な起立,脱水,午前中,月経,長期臥床,アルコール,過度な運動など

慢性的で,就学や就労の制限,QOL低下,身体不自由,経済的困窮になることあり

年齢・性別:12~50歳の女性に多いが,どの年齢層でも出現

発症のきっかけ:ウイルス感染,身体的外傷,初潮,妊娠,手術など

POTSにみられる多彩な症状や臨床的特徴は一人一人異なる