パーキンソン病について

パーキンソン病は,「安静時振戦」「歯車様固縮」「無動」「歩行障害」を主症状とする変性疾患です.

手足が震えたり、歩きにくくなったり、動作が遅くなったりします。

運動症状だけではなく,様々な非運動症状を伴います

非運動症状には,起立性低血圧,便秘,排尿障害,発汗異常などの自律神経障害や幻視,認知機能低下,視覚認知機能障害などの精神症状があります.

10年単位で考えると徐々に症状は進行しますが,内服薬が有効です.

完全に治る疾患ではありませんが,内服薬により症状をコントロールすることができます.

(A)(B)は,(C)の2枚の写真をもとにして,「史上最高の臨床神経学者」と評された英国の神経学者William R. Gowers(1845~1915年)が,著書A Manual of Disease of the Nervous System(1893)のなかにイラストを記載

(C)の患者写真は,臨床神経学の父,Jean-Martin Charcot先生の弟子であるSt. Legarの博士論文に収載

パーキンソン病と共に歩む

パーキンソン病は戦う相手ではありません。

人生を共に歩むパートナーです。

相手の特徴を知って,上手に付き合いましょう。

従来通りの生活を続けるよう努力することがこれからの人生を楽しく生きる秘訣です。

最初に大事なこと

・パーキンソン病とはどのような病気であるか正確な知識を得ること

次に大事なこと

・進行はきわめてゆっくりであること

・パーキンソン病に伴う日常生活の不自由の一部は加齢によるもの

・症状の全てが病気によるものではない

・ パーキンソン病で死ぬことは無い

日常生活でやってはいけないことは無い。 旅行にも行きましょう。

旅行にでると家の中よりもよく歩けます。

食べていけないものはありません。

何でも好きなものを沢山食べましょう。お酒もOK!転倒には注意!

十分人生を楽しむように心がけましょう。

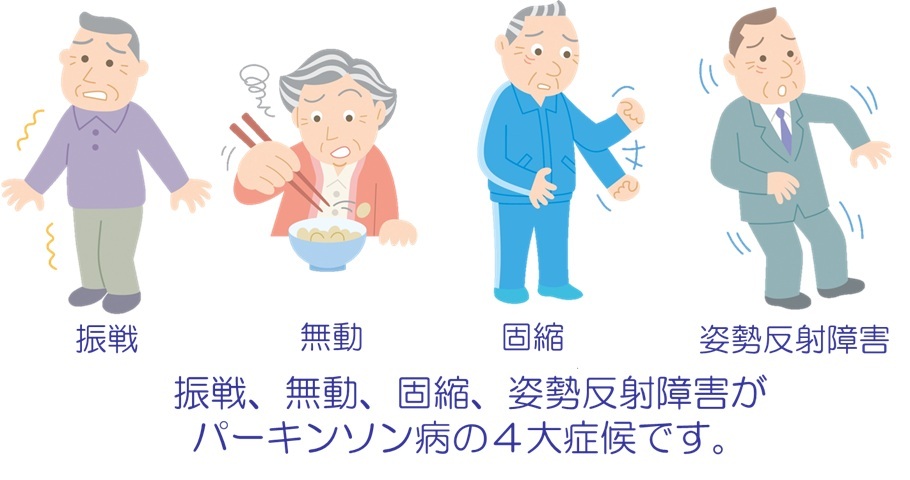

パーキンソン病の症状

1.運動系の障害

安静時振戦、歯車様固縮、無動、姿勢反射障害

2.精神系の障害

抑うつ状態、幻覚・妄想、認知機能障害

3.自律神経系の障害

便秘・嚥下障害・脂漏、起立性低血圧、排尿障害

主な運動症状

1.振戦=手足がふるえる

パーキンソン病の初発症状として最も多い.安静時にふるえることが特徴,左右差がある

2.固縮= 筋肉が硬くなる(固縮)

筋肉が硬くなり手足の動きがぎこちなくなる.診察時に患者さんの関節を曲げ伸ばしする時に感じる抵抗.患者本人が自覚することは少ない.左右差がある.

3.無動= 動きが遅くなる

動きが遅くなり,少なくなる.顔の筋肉も動きにくくなるために,表情が乏しくなり,声が小さくなることがある.字がだんだん小さくなることもある(小字症)

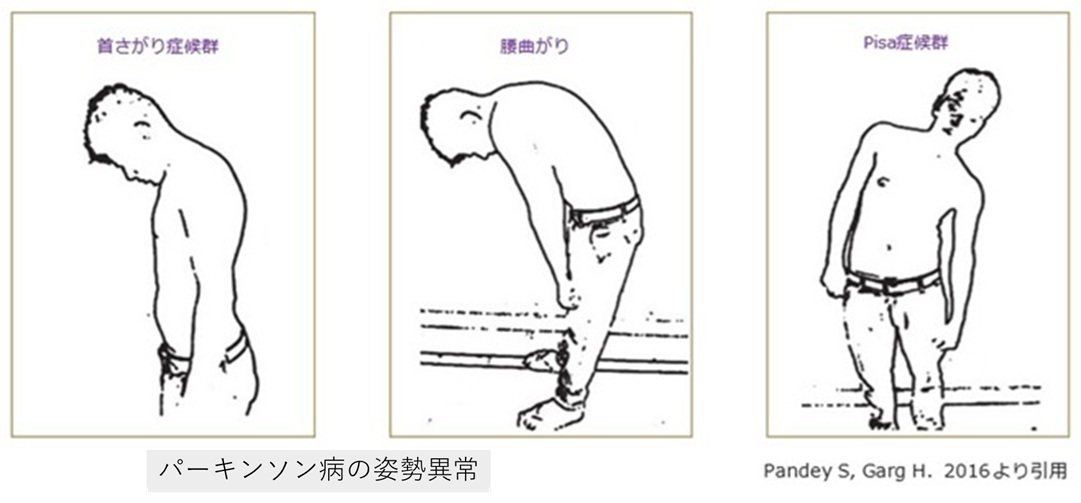

4.姿勢反射障害= 体のバランスが悪くなる

立ち上がる時,歩く時,方向転換する時などに体のバランスを崩しやすく,倒れやすくなる.

主な非運動症状

自律神経系の症状

1.便秘

多くのパーキンソン病患者に出現。運動症状より早く出現することが多い。 積極的に運動すること、水分や繊維質のものを多く摂取することが重要で、緩下剤が必要なことも多い。

2.脂漏性顔貌

顔が油ぎる

3.排尿障害

夜間の頻尿から始まることが多く、間に合わなくて失禁することもある。頻尿,尿意切迫,尿失禁などの刺激症状が多い。

4.起立性低血圧

立ち上がった時に血圧が低下し、目の前が暗くなったり、ふらつき感を感じることがある。

5.嚥下障害

飲みこみにくくなることが多い。流涎が出現することもある。

6.その他

発汗過多、あちこちの痛み、勃起障害などの性機能障害が現れることがある。

精神系の症状

1.睡眠障害

寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったり、夜中に何度も目が覚めることがある。

日中に眠くなることが多い

睡眠中に大声を出して暴れたりすることがある(レム睡眠行動異常症)

足に不快感がみられ眠れないこともある(むずむず足症候群)

2.精神症状

気分が落ち込むなどのうつ症状や無関心、不安など出現することがある。

3.幻視

初期には「虫」などが多いが、進行すると「動物」「人」が多くなる。

4.認知機能障害

物事を考えることが遅くなり、なかなかまとまらなくなる。記憶力や注意力が低下する場合もある。

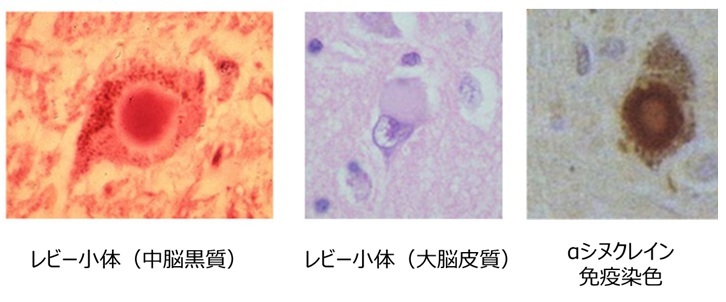

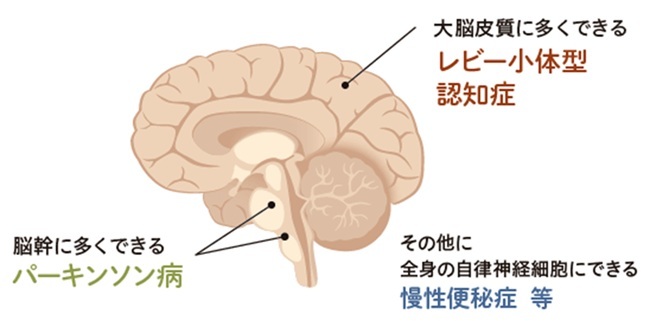

レビー小体=神経細胞内のリン酸化α シヌクレインの蓄積

中脳黒質のレビー小体は球状~楕円形で辺縁明瞭

皮質型のレビー小体は比較的辺縁不鮮明

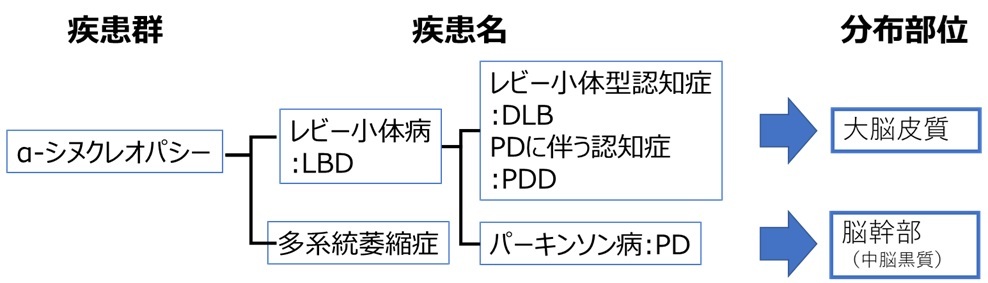

- α-シヌクレオパシー:α-シヌクレインが原因となって神経の変性・脱落をきたす疾患群

- レビー小体 :α-シヌクレインを主成分とする特殊な円形物質

- レビー小体病:レビー小体が関与する疾患

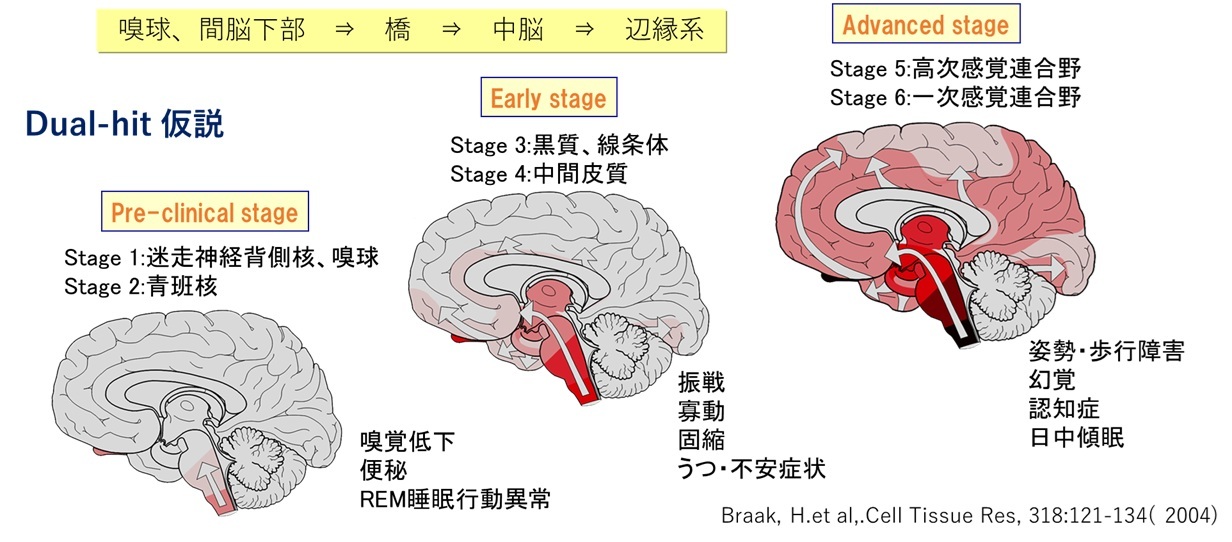

レビー小体の経時的発現状況

PDの病理変化と臨床症状(Braakの仮説)

レビー小体の進展機序:

神経終末の過剰なα-synucleinはexocytosisによってシナプス間隙に放出、後シナプスに取り込まれてドミノ倒しのように神経細胞を障害する

障害部位と症状

•嗅球 →嗅覚障害•大腸 →便秘

•迷走神経背側核 →便秘・起立性低血圧

声帯・心臓・胃腸・消化腺の運動・分泌を支配

•青班核 →レム睡眠障害・選択的注意・姿勢制御

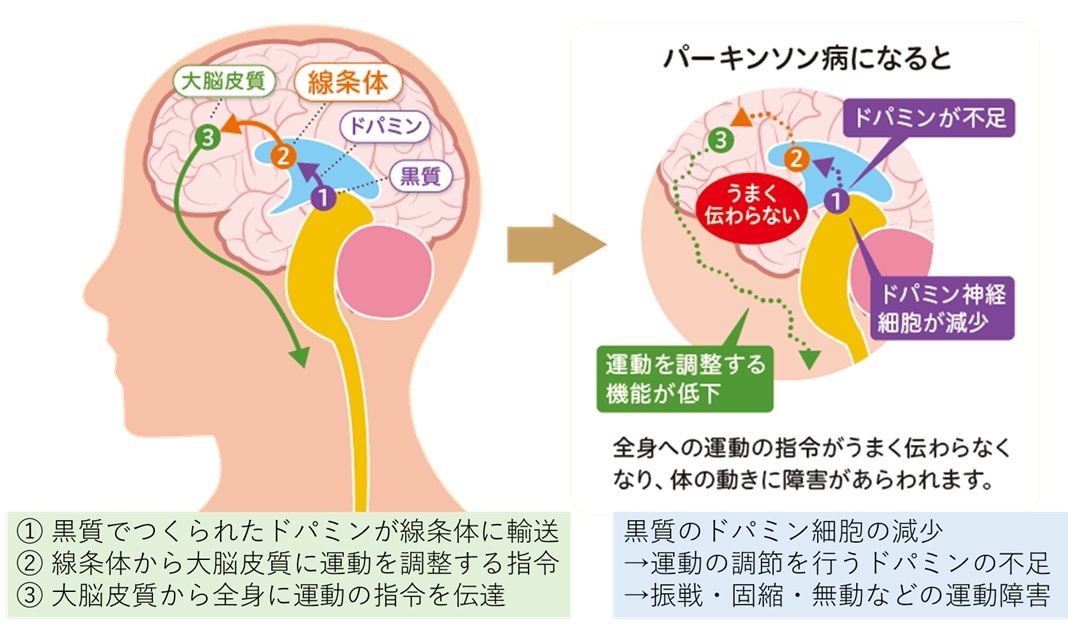

•黒質 →PD運動症状

•大脳皮質 →認知機能低下

•大脳皮質(後頭葉)→幻視

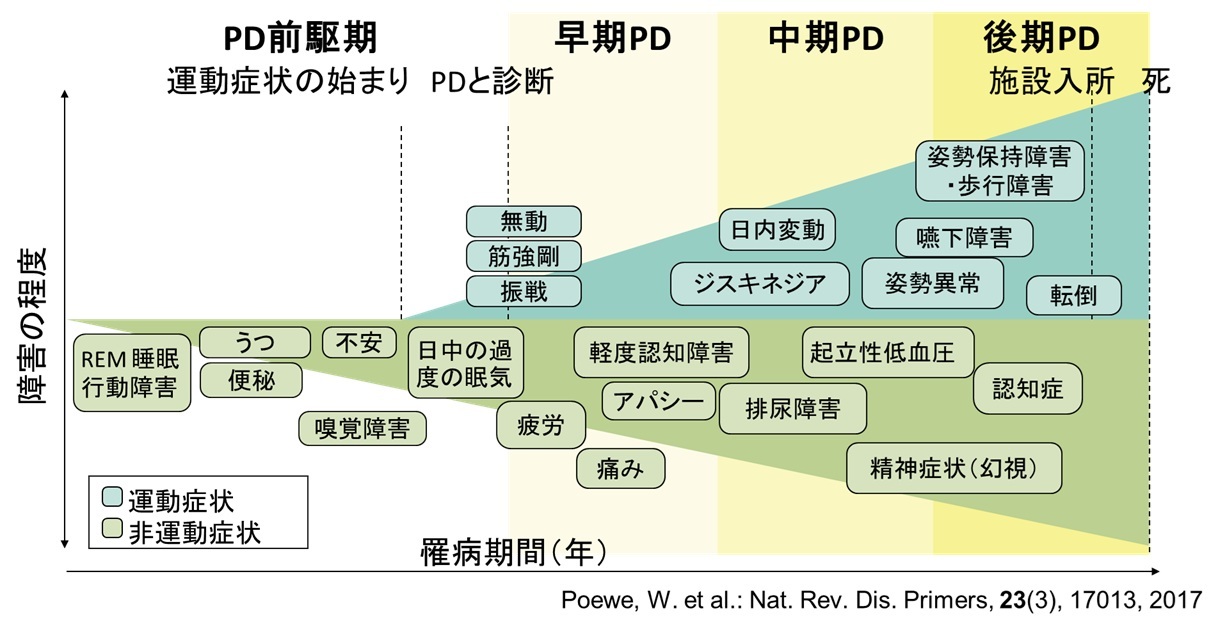

パーキンソン病の臨床経過

高齢発症のパーキンソン病の特徴

◎高齢化→高齢発症パーキンソン病患者の増加

- L-dopaに対する反応性が低下

- 進行が速く,生存期間が短い

- 姿勢保持障害などの体軸症状や歩行障害が出現しやすい

- 認知症を合併しやすい.アルツハイマー病病理の合併

- PD治療薬で精神症状など副作用が出現しやすい

- 治療薬はL-dopa中心

- 薬物の副作用が出やすい

- ADL,QOLならびに生命予後を改善するために: 併存症を含めた病態に対する総合的評価と注意深い管理が必要

パーキンソン病の病態

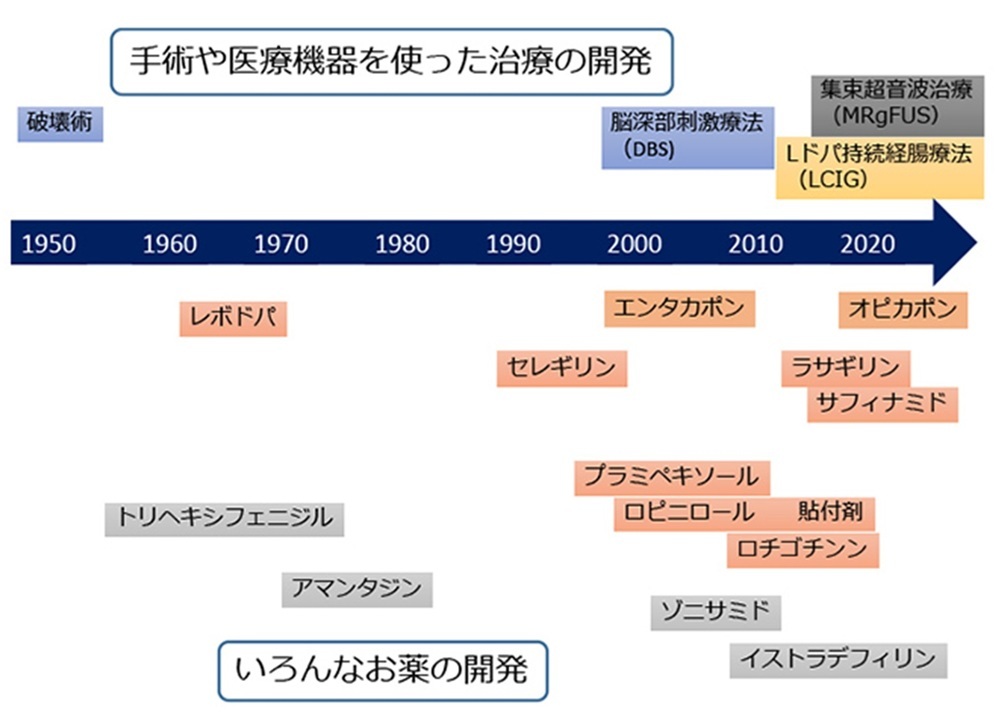

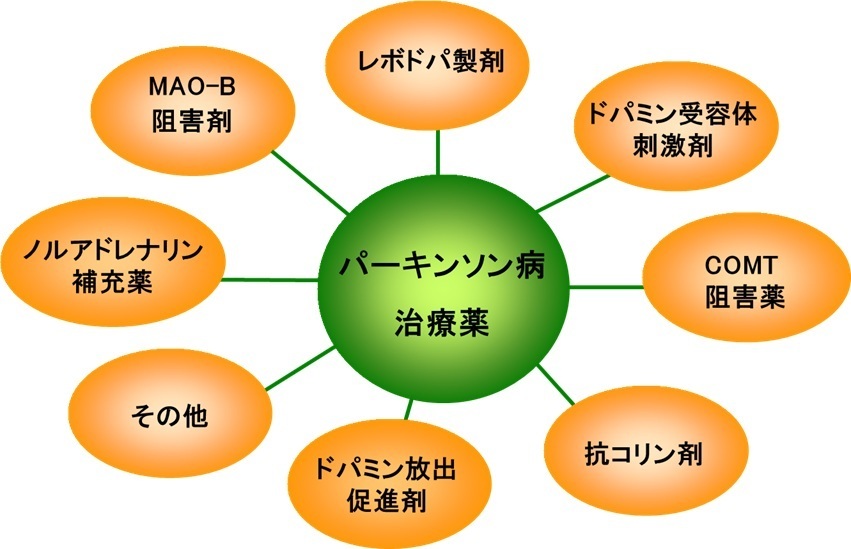

パーキンソン病の治療薬とデバイス療法

PD治療の基本方針

- PDの症状だけではなく、年齢や活動性、社会背景を考慮した上で現在の処方を決定する。

- 現在の症状緩和だけではなく,年齢を考慮し10~20年先の治療を考えながら現在の処方を決定する。

- さまざまな合併症や症状の変化により調節する一人のニーズにあったテーラーメード治療です。

高齢PD患者の治療:基本的方針

- L–dopaで治療開始

- 不十分であれば,L–dopa増量,DA・MAOB追加を慎重に検討

- 診断時から症状が重症,症状の進行が速い,運動合併症が少ない

→有効性が高い薬剤を初期から十分量投与する必要 - 多彩かつ高頻度の非運動症状:認知機能障害,精神症状(幻覚・妄想),自律神経障害など

→治療の有効性+非運動症状を誘発,悪化させない配慮が必要 - 高齢PD患者の92%に併存疾患→薬剤性PD症候群,PD治療薬との相互作用に留意

高齢PD患者の生活指導

水分摂取に関わる生活指導←多彩な自律神経症状

- 起立性低血圧,便秘の治療の基礎

- 頻尿や尿意切迫などの排尿障害→PD患者は水分摂取を控える傾向

※PDの起立性低血圧に対する水分摂取の効果

高齢PD患者のリハビリテーション

- PDそのものによる振戦,筋強剛,無動,姿勢保持障害,歩行障害

=一次的な機能障害による低活動性

→二次的な機能障害,廃用症候群が多い

◎積極的なリハビリテーションが極めて重要

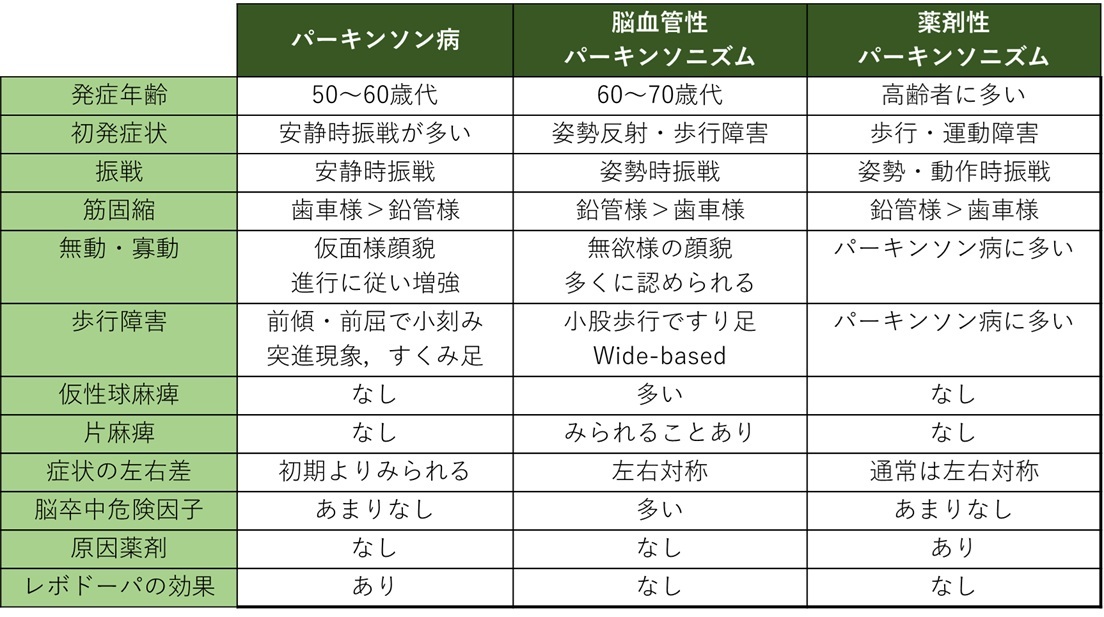

パーキンソン病の類縁疾患

パーキンソン症候群:

臨床症状はパーキンソン病に類似,パーキンソン病治療薬が無効で,

進行も早いことが多い。

神経内科専門医できちんと鑑別する必要がある

- レビー小体型認知症 → 認知症のページ参照

- 多系統萎縮症(MSA)

- 進行性核上性麻簿(PSP)およびその亜型

- 大脳皮質基底核変性症およびその亜型

- 脳血管性パーキンソン症候群

- 薬剤性パーキンソン症候群(DIP)

- その他

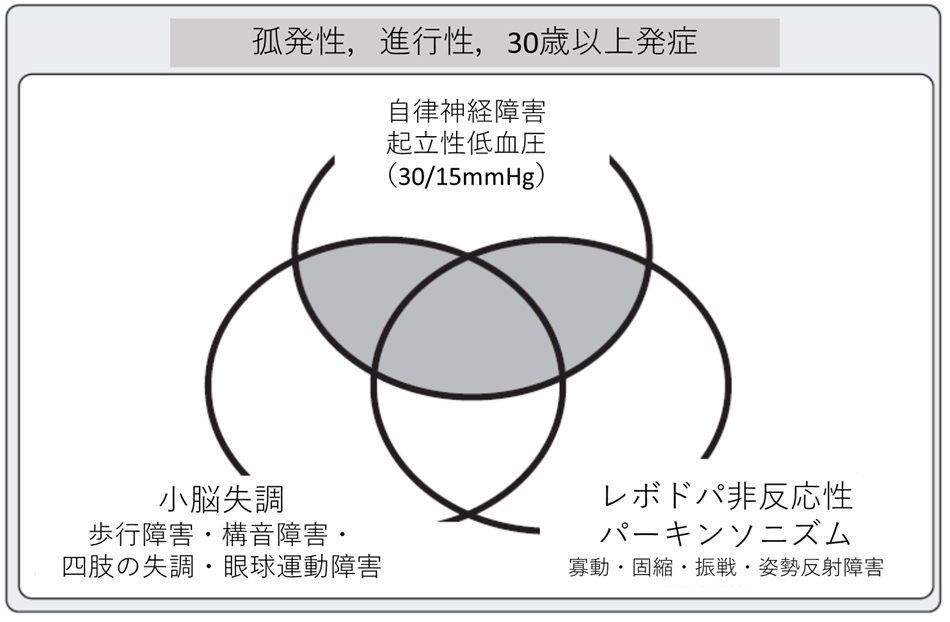

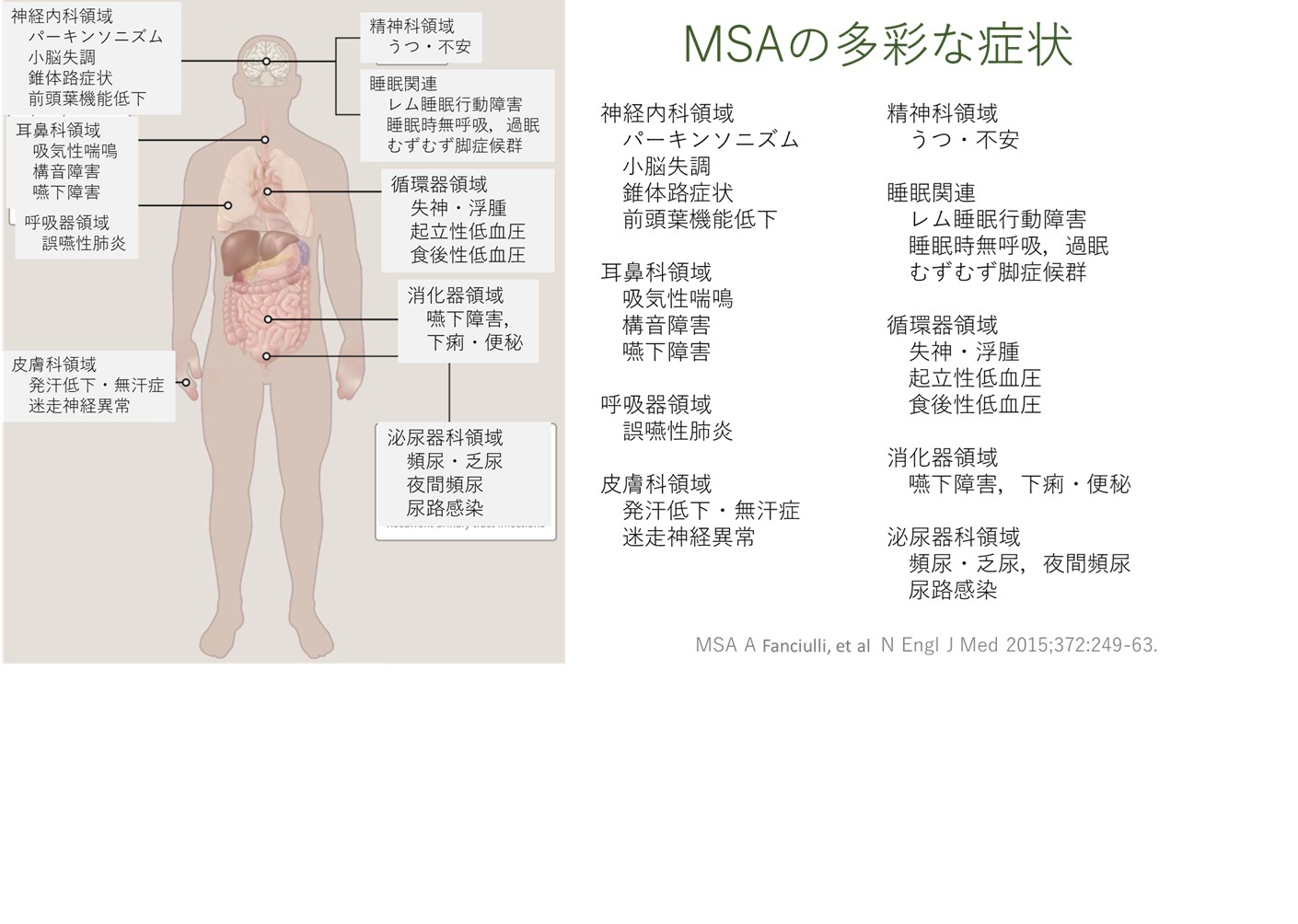

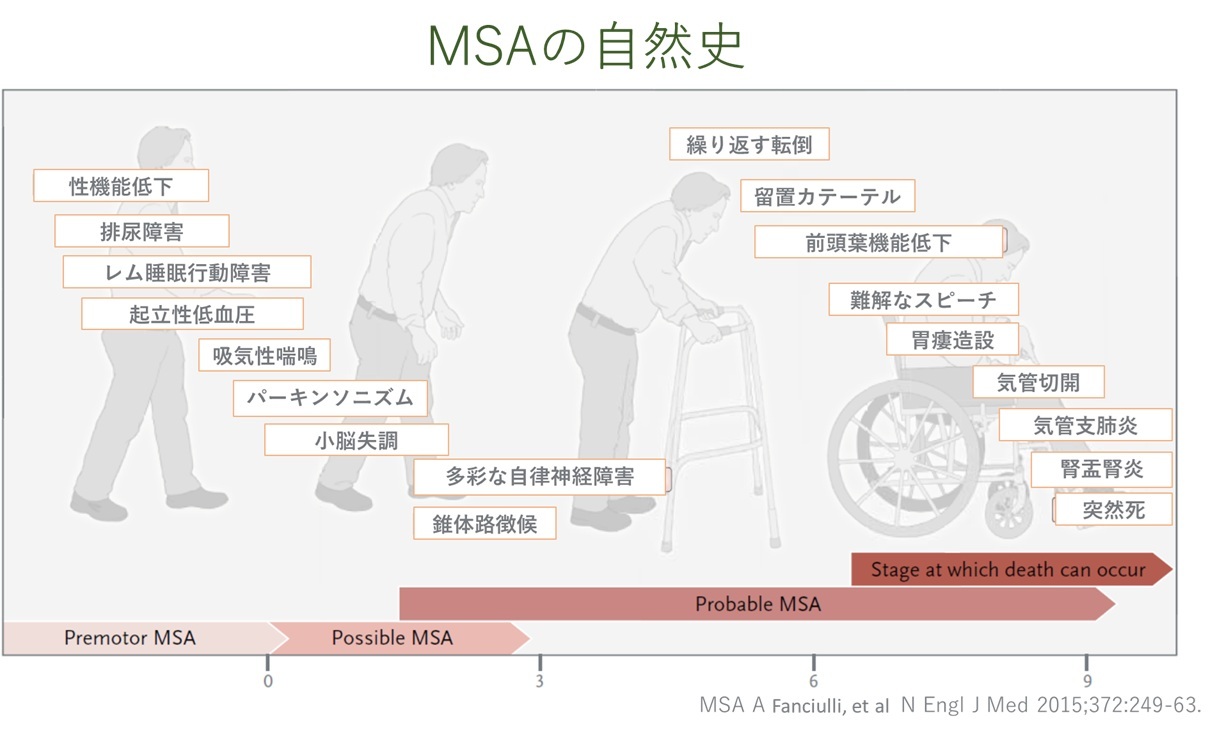

多系統萎縮症

多系統萎縮症(multiple system atrophy:MSA)

成年期(30歳以降、多くは40歳以降)に発症

神経細胞とオリゴデンドログリアに不溶化したαシヌクレインが蓄積

→進行性の細胞変性脱落

以前の分類:

・小脳性運動失調で発症→オリーブ橋小脳萎縮症

(olivopontocerebellar atrophy:OPCA)

・パーキンソニズムで発症→線条体黒質変性症

(striatonigral degeneraiton : SND)

・自律神経障害で発症→シャイ・ドレーガー症候群

(Shy-Drager syndrome : SDS)

進行すると三大症候は重複,共通.

画像診断でも脳幹と小脳の萎縮や線条体の異常等の共通所見

組織病理も共通→多系統萎縮症と総称

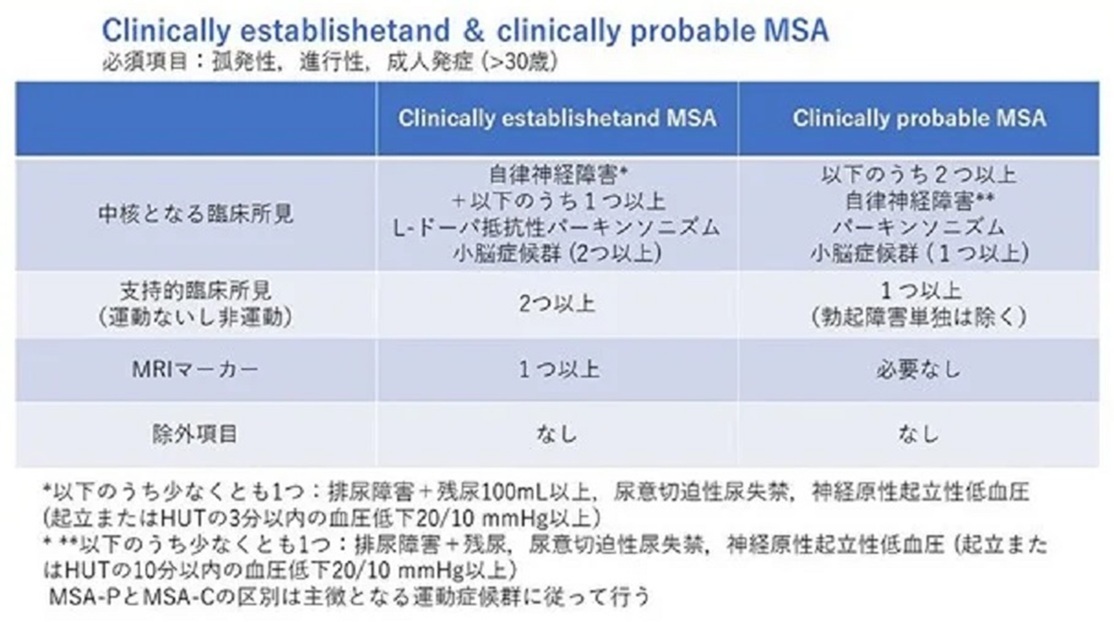

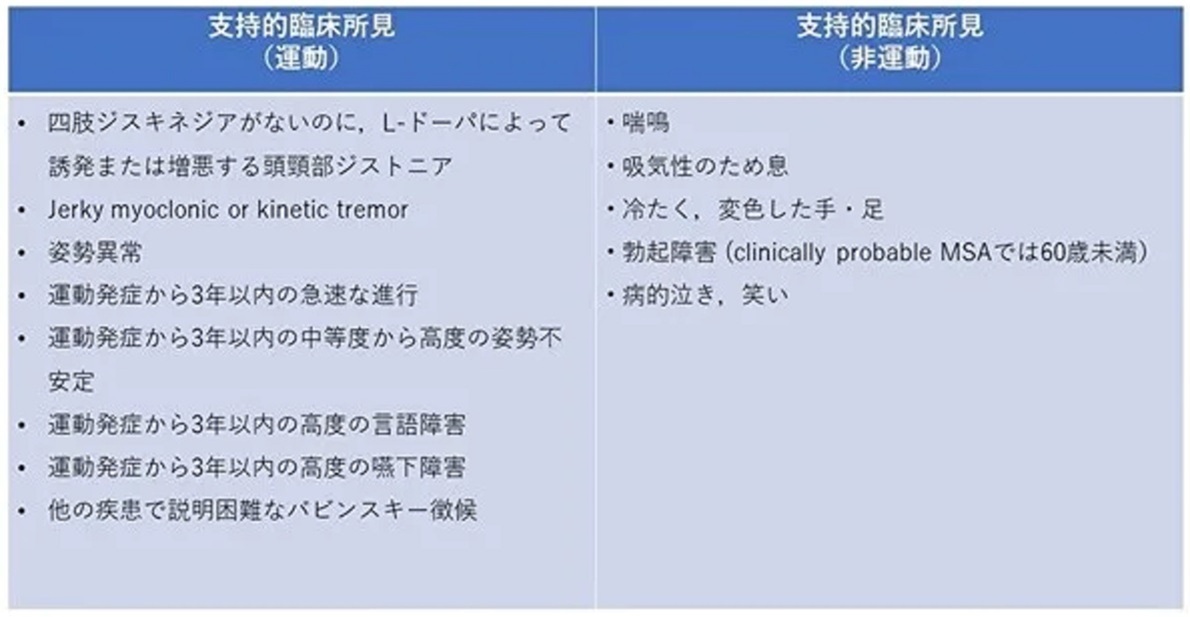

MSAの新しい診断基準

進行性核上性麻痺

・中年期以降に発症,男性に多く発症

・神経学的特徴:易転倒性、核上性注視麻痺、パーキンソニズム、認知症など

・病理学的所見:淡蒼球、視床下核、小脳歯状核、赤核、黒質、脳幹被蓋の神経細胞が脱落,

異常リン酸化タウ蛋白が神経細胞内及びグリア細胞内に蓄積

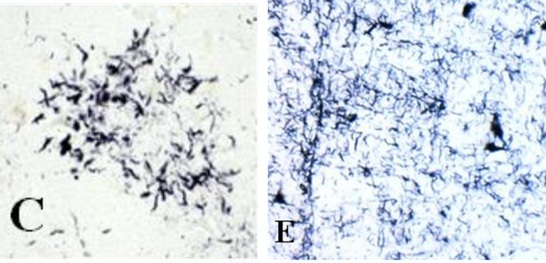

・病理学的特徴:アストロサイト内のtuft of abnormal fibers(tufted astrocytes) A: globose typeの神経原線維変化 B: tufted astrocyte.

・初発症状:PD類似.安静時振戦は稀.易転倒性,すくみ足,姿勢保持障害

・進行期:頸部の後屈,反り返った姿勢,垂直性核上性眼球運動障害(初期:眼球運動の随意的上下方向運動遅延→下方視不能),構音障害・嚥下障害,認知機能低下(想起障害と思考緩慢),注意力低下.歩行不能,立位保持不能,寝たきり

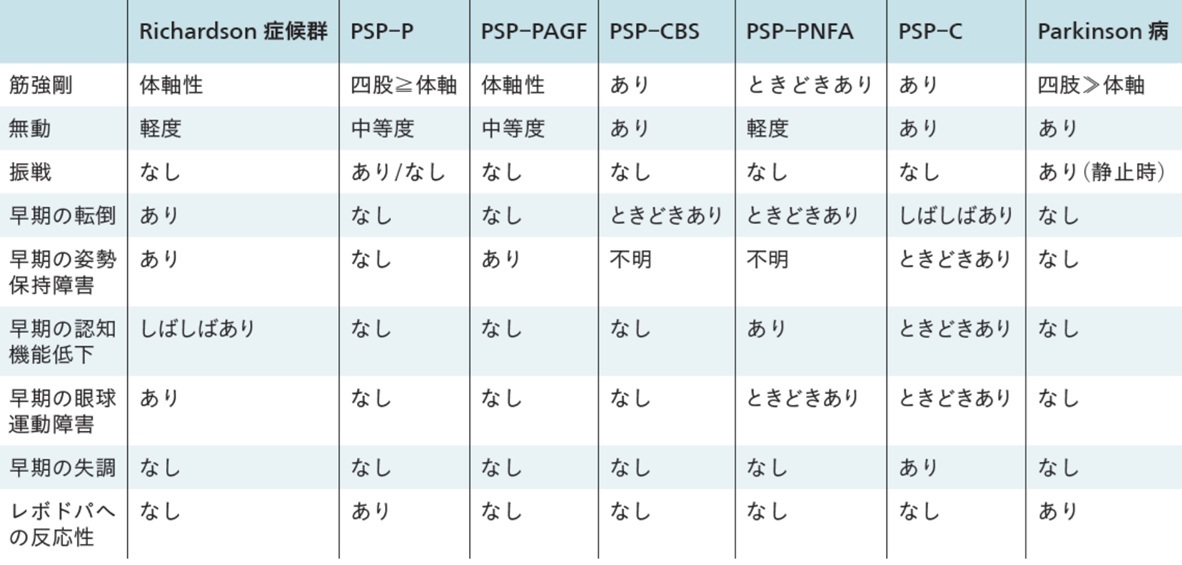

PSP亜型の臨床像

PSP-PAGF:PSP-pure

akinesia with gait freezing

PSP-C:PSP with cerebellar ataxia

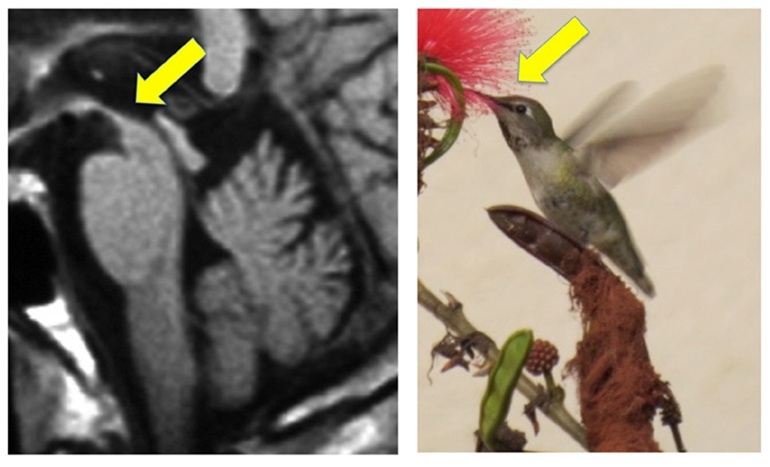

PSPのMRI

中脳被蓋部(背中側)の萎縮

→ハチドリの頭に類似した形(ハチドリ徴候)

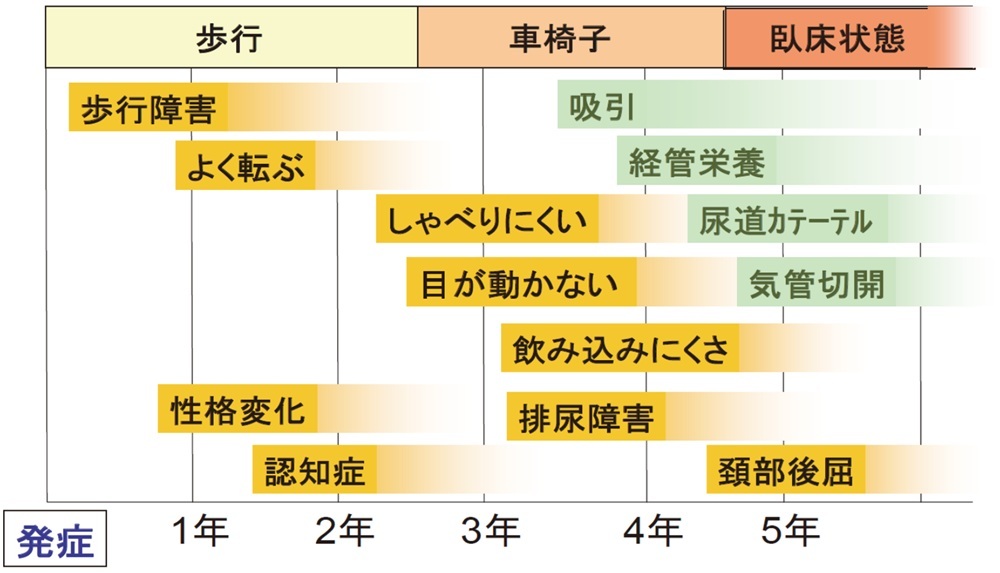

PSPの経過

・症状の進行→平均2.7 年で車椅子,約5年で臥床状態・発症からの全経過は平均で5-6 年(1年~10数年)

・死因の中で最も多いのは肺炎(65%)

・発病後1 年以内に嚥下障害→経過が早い傾向

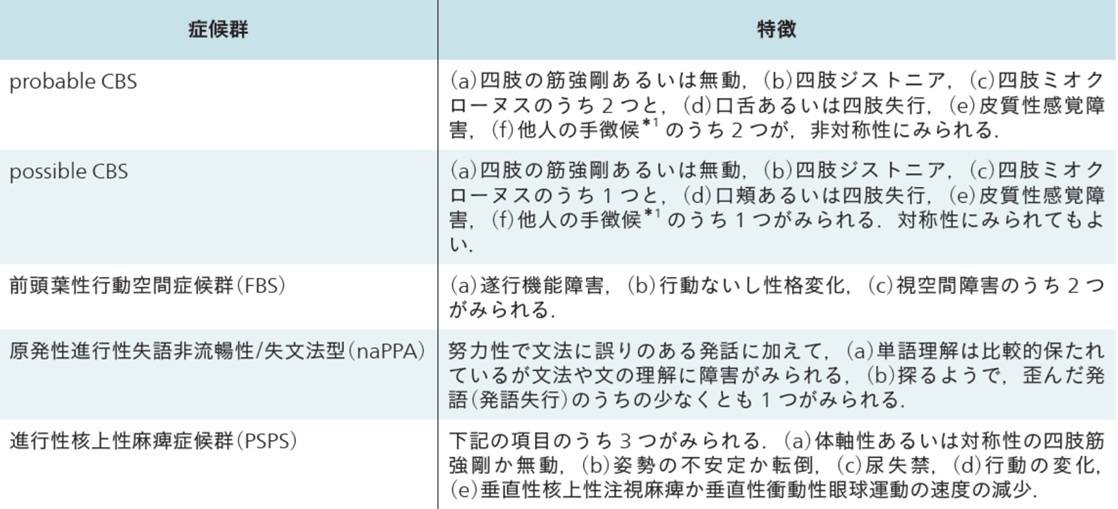

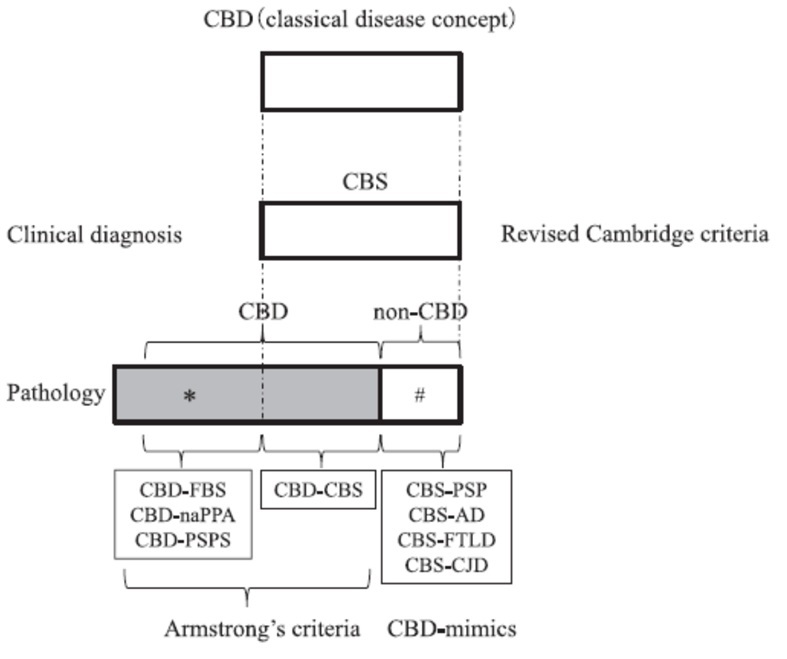

大脳皮質基底核変性症

大脳皮質基底核変性症(corticobasal degeneration:CBD)

・大脳皮質と皮質下神経核(特に黒質と淡蒼球)の神経細胞が脱落,

・神経細胞及びグリア細胞内に異常リン酸化タウが蓄積

・典型的症状:

(1)中年期以降に発症し、緩徐に進行する神経変性疾患

(2)大脳皮質徴候:肢節運動失行,観念運動失行,皮質性感覚障害,把握反応,他人の手徴候など

(3)錐体外路徴候:無動・筋強剛やジストニア、ミオクローヌス

(4)これらの神経症候に顕著な左右差がみられる

◎剖検例の集積→左右差のない例,認知症や失語が前景にたつ例,進行性核上性麻痺の臨床症候を呈した例など非典型例が数多く報告

C: astrocytic plaque. E: 高度のargyrophilic thread に coiled body, pretangle が混在

CBD病理と関連する臨床病型

CBS:corticobasal

syndrome,

FBS:frontal behavioral-spatial

syndrome,

naPPA:non-fluent/agrammatic

variant of primary progressive aphasia

PSPS=progressive

supranuclear palsy syndrome

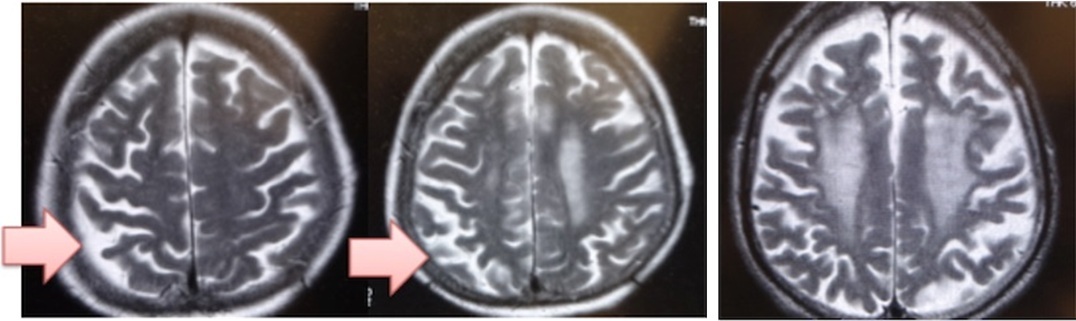

CBSの画像所見

・臨床症状と反対側の前頭葉後部から頭頂葉に萎縮が強い

(中心溝周囲の萎縮).特に高位円蓋部での中心前回の萎縮が特徴的

重要な皮質下白質病変臨床症状に関与→U-fiber消失

その他の特徴:①矢状断像にて中脳被蓋の萎縮 ②SPECTでは非対称性(左右差が強い)の大脳萎縮と血流低下を認める.左右差の見られる基底核や視床の血流低下

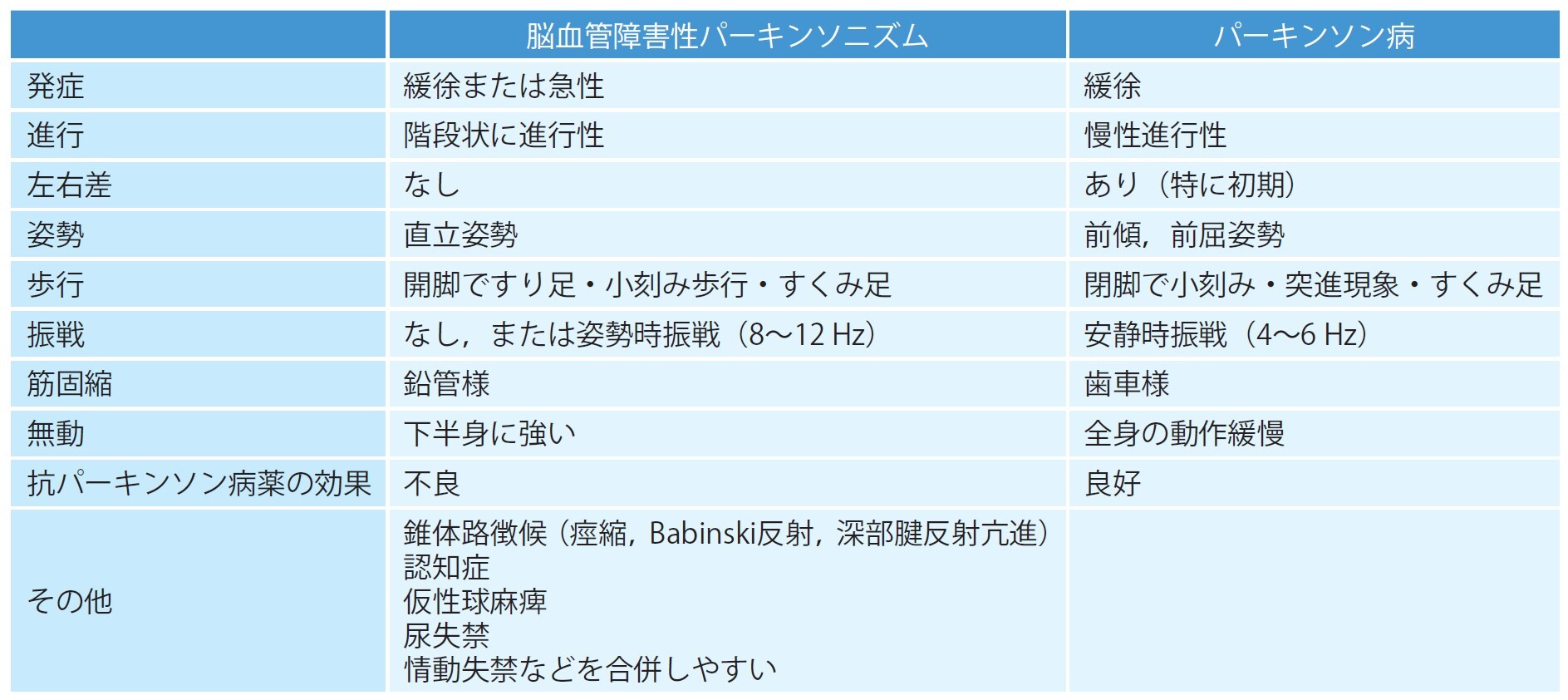

脳血管性パーキンソニズム

脳血管障害性パーキンソニズム:VP(vascular Parkinsonism)

・急性ないしは階段状に進行,左右差を認めず,姿勢は直立姿勢をとることが多い

・歩行障害で発症.歩行は開脚,小刻みで,すり足歩行.すくみを伴うことが多い

・安静時振戦は認めない.鉛管様固縮と痙縮(spasticity)を認める

・Gegenhalten(四肢を急速に動かすと抵抗,ゆっくり動かすと抵抗が少ない)

・lower-half Parkinsonismまたはlower-body Parkinsonism(下肢の症状が中心)

・仮性球麻痺,尿失禁,認知症,情動失禁,腱反射亢進,Babinski徴候の合併が多い

・レボドパの治療反応性が悪い

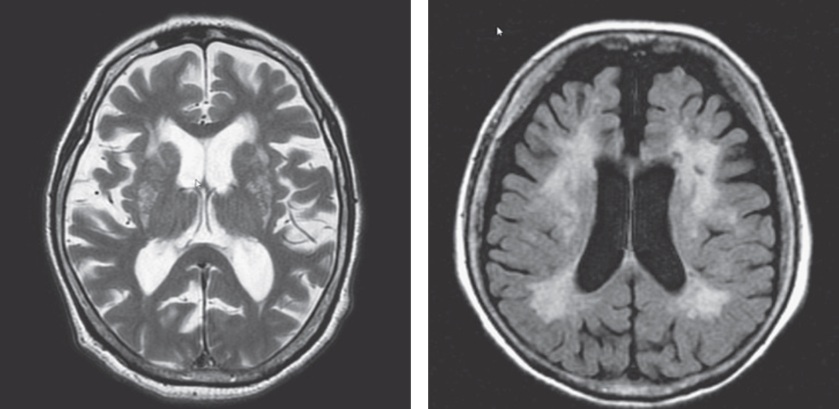

左:MRI T2強調画像 大脳基底核領域に多発性脳梗塞を認める

右:MRI FLAIR画像 両側側脳室白質に虚血性変化を認める

脳血管性パーキンソニズムの頭部MRI所見の特徴:

大脳基底核・視床の多発性脳梗塞とBinswanger型白質脳症類似の広範な白質の虚血性変化

参考所見)

1)DAT

SPECTで正常ないしは軽度の両側性の線条体ドパミン神経脱落所見.

2)MIBG心筋シンチグラフィーで心臓交感神経機能障害を示唆する所見を認めない

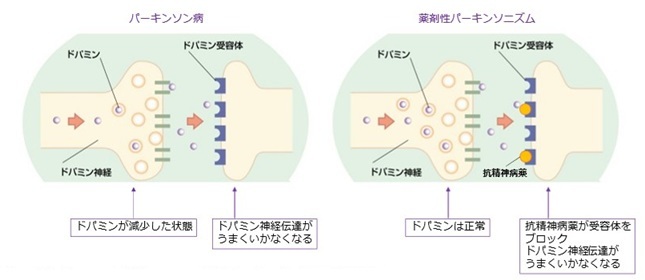

薬剤性パーキンソニズム

薬剤性パーキンソニズムの特徴:

・運動緩慢,筋強剛が中心.静止時振戦は少なく,症状の左右差も少ない.数日~数週で急速に運動症状が悪化

・潜在するパーキンソン病が薬剤で顕在化する場合がある

→臨床症状のみで薬剤性の診断は困難

・服薬歴の聴取が重要

60% は原因薬使用開始1か月以内,90% は3 か月以内に発現

・発熱,脱水など全身状態の変化なく急激に進行するパーキンソニズム

→薬剤誘発性の検討が必要

- 薬剤性パーキンソニズムの原因薬剤=ドパミン伝達を阻害する薬物すべて可能性あり

- ・特に,ドパミン受容体遮断作用をもつ薬物とドパミン枯渇作用をもつ薬物

- ・コリンエステラーゼ阻害薬,セロトニン系を賦活するSSRI,Caチャネル阻害作用をもつ薬物

- →最終的にドパミン系の活動抑制

- ・既存のパーキンソニズムを悪化

- 〇抗精神病薬:セレネース,ウィンタミン,コントミン,メレリル,ドグマチール,グラマリールなど

- 〇消化管運動機能促進薬:ドグマチール,プリンペラン,ナウゼリンなど

- 〇降圧剤の一部:レセルピン配合剤

- 〇その他:MTX,アンフォテリシンB,アスペノン,Mnなど